“Lingue dei segni per gli alunni: riflettendo sulla grammatica” è pensato per sviluppare e promuovere la consapevolezza metalinguistica.

Consapevolezza metalinguistica

Che cosa significa la consapevolezza metalinguistica?

La consapevolezza metalinguistica è parte integrante della competenza linguistica e consiste nella conoscenza esplicita delle caratteristiche strutturali di una o più lingue.

La consapevolezza metalinguistica consente alle persone di:

- riflettere in modo consapevole sulla propria lingua (o lingue) e cogliere come viene usata dagli altri, riconoscendone le caratteristiche;

- osservare la lingua da un’altra prospettiva, riconoscerla come mezzo di comunicazione e come oggetto che può essere osservato, analizzato, modificato e studiato.

Un altro termine per indicare la consapevolezza metalinguistica è consapevolezza linguistica.

I seguenti punti riguardano nello specifico la comunità sorda:

- Le persone sorde che apprendono una lingua dei segni sono solitamente multilingui e conoscono almeno una lingua dei segni e una lingua vocale. Il loro multilinguismo presenta alcune caratteristiche peculiari: le lingue dei segni sono infatti lingue minoritarie e non possiedono una forma scritta utilizzabile nella vita quotidiana. Le persone sorde devono continuamente scegliere quale lingua usare, a seconda del contesto e dell’interlocutore;

- La consapevolezza metalinguistica favorisce l’apprendimento della lingua dei segni, il rafforzamento dell’identità sorda e lo sviluppo della competenza interculturale nelle persone udenti.

Perché promuovere la consapevolezza metalinguistica?

La consapevolezza metalinguistica dovrebbe essere promossa nelle scuole per incoraggiare gli alunni a riflettere sulla lingua/e che utilizzano quotidianamente. In questo modo gli studenti imparano a esplicitare consapevolmente le regolarità della lingua, utilizzando gli appropriati termini tecnici.

Soprattutto in contesti multilingui, la consapevolezza metalinguistica aiuta gli alunni:

- a riconoscere le somiglianze e le differenze tra le diverse lingue;

- ad apprendere le lingue favorendo la comprensione della loro struttura e delle loro regole;

- a sviluppare la flessibilità cognitiva, ad esempio quando si conoscono ed usano più lingue e si riflette sul loro uso, passando da una lingua all’altra in modo consapevole;

- ad acquisire competenze (inter)culturali, associate a ciascuna lingua che si conosce e utilizza;

- a costruire un atteggiamento positivo verso la propria lingua erafforzare l’autostima, grazie all’esperienza della valorizzazione delle diverse lingue.

Un esempio

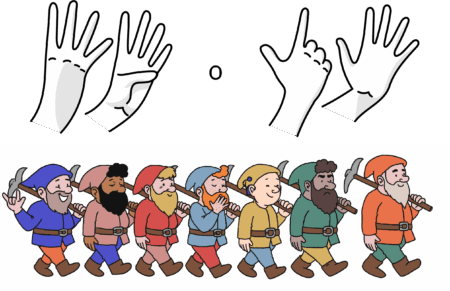

Immaginiamo che, durante il racconto della storia di “Biancaneve e i sette nani” in LIS, l’insegnante segni: “I nani camminano in fila”, utilizzando entrambe le mani in questo modo .

A questo punto una alunna la interrompe chiedendo: “Perché, se i nani sono sette, tu hai segnato otto?”. L’insegnante allora risponde: “Hai ragione a dire che i nani sono sette. Tuttavia, in LIS per dire che i nani camminano in fila puoi semplicemente esprimere il plurale. In questo caso segnerai CAMMINARE IN FILA con entrambe le mani in questo modo: . Così facendo indichi che ci sono più nani, ma non specifichi il loro numero esatto: potrebbero essere sei, quattro… qualsiasi numero. Se invece vuoi sottolineare che i nani sono proprio sette, puoi segnare direttamente il numero SETTE con le mani in questo modo:

. Ma il modo

è quello usato di solito per indicare l’azione del camminare in fila. L’insegnante invita quindi tutta la classe a pensare a dei segni che conoscono con questa configurazione

che abbiano altri significati: per esempio usando una mano REGINA, o due mani MATEMATICA.

Questo è un buon esempio di come un insegnante possa stimolare gli alunni a riflettere sulle diverse funzioni, sui significati o sulle immagini associate alla configurazione: . In questo modo, l’insegnante promuove e rafforza la consapevolezza metalinguistica dei propri alunni.

Consigli bibliografici

Bialystok, E. (2001). Bilingualism in Development: Language, Literacy & Cognition. Cambridge: Cambridge University Press.

De Meulder, M., & Murray, J. J. (2024). The Illusion of Choice in Inclusive Education. International Journal of Inclusive Education, 28(6), 753-767.

Freel, B., Clark, M., Anderson, M., Gilbert, G., Musyoka, M. M. & Hauser, P. (2011). Deaf Individuals’ Bilingual Abilities: ASL Proficiency, Reading Skill and Family Characteristics. Psychology, 2(1), 18-23.

Grosjean, F. (2010). Bilingual: Life and Reality. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Humphries, T., Kushalnagar, P., Mathur, G., Napoli, D. J., Padden, C., Rathmann, C., & Smith, S. R. (2012). Language Acquisition for Deaf Children: Reducing the Harms of Zero Tolerance to the Use of Alternative Approaches. Harm Reduction Journal, 9:16.

Jessner, U. (2017). Language Awareness in Multilinguals: Theoretical Trends. In J. Cenoz, D. Gorter & S. May (Eds.): Language Awareness and Multilingualism (S. 19-29). Cham: Springer Nature.

Ladd, P. (2003). Understanding Deaf Culture: In Search of Deafhood. Clevedon: Multilingual Matters.

MacSweeney, M., Capek, C. M., Campbell, R., & Woll, B. (2008). The Signing Brain: the Neurobiology of Sign Language. Trends in Cognitive Sciences, 12(11), 432-440.

Torregrossa, J., Eisenbeiß, S. & Bongartz, C. (2023). Boosting Bilingual Metalinguistic Awareness Under Dual Language Activation: Some Implications for Bilingual Education. Language Learning, 73(3), 683-722.