„Gebärdensprachen für Kinder und Jugendliche: Grammatik leicht erklärt“ fördert das Sprachbewusstsein.

Sprachbewusstsein

Was bedeutet Sprachbewusstsein?

Sprachbewusstsein ist Teil der Sprachkompetenz und bedeutet, über explizites Wissen über die strukturellen Merkmale einer oder mehrerer Sprachen zu verfügen.

Sprachbewusstsein befähigt Personen:

- bewusst über Sprache(n) zu reflektieren und für Sprache(n) sensibilisiert zu sein;

- sich von einer Sprache zu distanzieren, sie als kommunikatives Mittel und als Objekt zu erkennen, das analysiert, beobachtet, manipuliert und erforscht werden kann.

Ein anderer Begriff für Sprachbewusstsein ist metasprachliche Bewusstheit.

Für die Gemeinschaft tauber Menschen ist Folgendes relevant:

- Taube Menschen, die eine Gebärdensprache erlernen, sind in der Regel mehrsprachig mit mindestens einer gebärdeten und einer gesprochenen und/oder geschriebenen Sprache. In ihrem Alltag treffen taube Menschen ständig Entscheidungen, welche Sprache sie in welcher Situation und mit wem verwenden. Dabei hilft ihnen Sprachbewusstsein.

- Sprachbewusstsein unterstützt den Gebärdenspracherwerb und die Identität tauber Menschen.

Auch hörende Menschen profitieren selbstverständlich davon, eine Gebärdensprache zu erwerben. Sie erweitern ihr Sprachbewusstsein und ihre interkulturelle Kompetenz.

Warum Sprachbewusstsein fördern?

Sprachbewusstsein sollte an den Schulen gefördert werden, um Schüler:innen dazu anzuregen, über die Sprache(n), die sie täglich verwenden, nachzudenken. Sie lernen, ihre Regeln unter Verwendung von Fachbegriffen bewusst zu formulieren.

Vor allem in mehrsprachigen Kontexten hilft Sprachbewusstsein den Schüler:innen …

- Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen verschiedenen Sprachen zu erkennen,

- beim Sprachenlernen, indem es das Verständnis für Struktur und Funktion von Sprachen fördert,

- kognitive Flexibilität zu entwickeln, z. B. bei der Sprachentrennung und beim Wechsel zwischen den Sprachen,

- (inter-)kulturelle Kompetenzen zu erwerben und

- eine positive Einstellung und ein positives Selbstwertgefühl durch die Erfahrung der Wertschätzung verschiedener Sprachen zu entwickeln.

Ein Beispiel

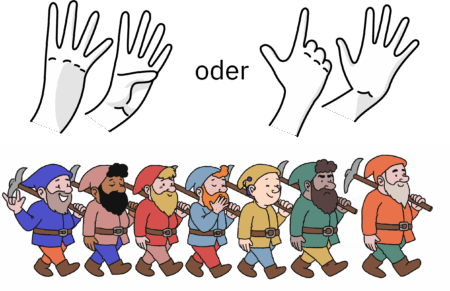

Beim Erzählen der Geschichte „Schneewittchen und die sieben Zwerge“ erzählte die Lehrperson in DGS: „Die Zwerge gehen in einer Reihe.“ Die Lehrperson benutzt dafür die beiden -Hände.

Ein Schüler unterbricht sie und korrigiert sie, indem er sagt, dass es sieben und nicht acht Zwerge seien. Die Lehrperson antwortet: „Du hast recht, dass es sieben Zwerge sind. Du hast allerdings zwei Möglichkeiten, die Gebärde auszuführen:

- Du kannst einfach nur den Plural ausdrücken: Dann benutzt Du die Gebärde IN-EINER-REIHE-GEHEN mit den beiden

-Hände. Damit drückst Du Pluralität aus, benennst aber keine bestimmte Anzahl von Personen.

- Wenn Du aber betonen möchtest, dass es genau sieben Zwerge sind, kannst Du die Zahl SIEBEN benutzen. Dafür kombinierst Du die

-Hand mit der

-Hand.“ und fügst das Nomen ZWERG hinzu.

Die Lehrperson fragt die Schüler:innen anschließend, ob sie andere Gebärden mit einer oder zwei -Handformen kennen (zum Beispiel SPRECHEN, KARO, ROM).

Dies ist ein gutes Beispiel dafür, wie eine Lehrperson Schüler:innen dazu anregt, über die verschiedenen Funktionen, Bedeutungen oder Bilder, die der -Handformen zugrunde liegen, nachzudenken. Dies ist ein Beispiel für die Förderung des Sprachbewusstseins.

Literaturtipps

Bialystok, E. (2001). Bilingualism in Development: Language, Literacy & Cognition. Cambridge: Cambridge University Press.

De Meulder, M., & Murray, J. J. (2024). The Illusion of Choice in Inclusive Education. International Journal of Inclusive Education, 28(6), 753-767.

Freel, B., Clark, M., Anderson, M., Gilbert, G., Musyoka, M. M. & Hauser, P. (2011). Deaf Individuals’ Bilingual Abilities: ASL Proficiency, Reading Skill and Family Characteristics. Psychology, 2(1), 18-23.

Grosjean, F. (2010). Bilingual: Life and Reality. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Humphries, T., Kushalnagar, P., Mathur, G., Napoli, D. J., Padden, C., Rathmann, C., & Smith, S. R. (2012). Language Acquisition for Deaf Children: Reducing the Harms of Zero Tolerance to the Use of Alternative Approaches. Harm Reduction Journal, 9:16.

Jessner, U. (2017). Language Awareness in Multilinguals: Theoretical Trends. In J. Cenoz, D. Gorter & S. May (Eds.): Language Awareness and Multilingualism (S. 19-29). Cham: Springer Nature.

Ladd, P. (2003). Understanding Deaf Culture: In Search of Deafhood. Clevedon: Multilingual Matters.

MacSweeney, M., Capek, C. M., Campbell, R., & Woll, B. (2008). The Signing Brain: the Neurobiology of Sign Language. Trends in Cognitive Sciences, 12(11), 432-440.

Torregrossa, J., Eisenbeiß, S. & Bongartz, C. (2023). Boosting Bilingual Metalinguistic Awareness Under Dual Language Activation: Some Implications for Bilingual Education. Language Learning, 73(3), 683-722.