Die Lernziele der acht Themen dienen dem Aufbau Sprachbewusstsein bei Schüler:innen ab dem Alter von 10 Jahren.

Auswahlkriterien für die Lernziele

«Gebärdensprachen für Kinder und Jugendliche: Grammatik leicht erklärt» erhebt nicht den Anspruch, die Strukturen von Gebärdensprachen vollständig zu vermitteln. Im Projekt BAG-Sign wurden acht Themen auf der Grundlage dieser Kriterien ausgewählt:

- Die Themen sind für Schüler:innen ab dem Alter von 10 Jahren geeignet.

- Die Themen sind komplex, so dass Lehrperson zusätzliches Material für den Unterricht benötigen.

- Die Lernziele sind in der Schulzeit erreichbar.

Die Reihenfolge der Themen können die Lehrpersonen selbst festlegen. Die Kapitel innerhalb eines Themas bauen aufeinander auf. Die Lehrpersonen können selbst festlegen, in welchem Zeitraum sie diese bearbeiten.

Auswahlkriterien für die Fachterminologie

Ziel des Projekts BAG Sign ist die Einführung einer einheitlichen didaktischen Fachterminologie für den Grammatikunterricht, um die Strukturen von Gebärdensprachen zu beschreiben. Die Fachbegriffe wurden auf der Grundlage dieser Kriterien ausgewählt:

- Die Auswahl ist didaktisch motiviert: Sie berücksichtigt das Alter und den Wissensstand der Schüler:innen.

- Fachbegriffe sind linguistisch begründet, können aber theorieübergreifend verwendet werden.

- Die Fachbegriffe sind so ausgewählt, dass die Schüler:innen metasprachliches Vokabular sowohl in der Gebärdensprache als auch in der jeweiligen Schriftsprache aufbauen, um über die Strukturen von Gebärdensprachen reflektieren zu können.

Die Lehrperson können selbst entscheiden, ob sie noch weitere, ggf. alternative Fachbegriffe einführen möchten.

Lernziele und Hinweise zu den 8 Themen

Die Schüler:innen

- können verschiedene Fragetypen unterscheiden (Entscheidungs-, Ergänzungs-, Alternativfragen und rhetorische Fragen).

- kennen verschiedene sprachliche Mittel der DSGS, um diese Fragetypen zu bilden.

- Fragen stellen

- Entscheidungsfragen

2.1 Was ist eine Entscheidungsfrage?

2.2 Wie wird eine Entscheidungsfrage gebildet? - Ergänzungsfragen

3.1 Was ist eine Ergänzungsfrage?

3.2. Wie wird eine Ergänzungsfrage gebildet? - Alternativfragen

4.1. Was ist eine Alternativfrage?

4.2. Wie bildet man eine Alternativfrage? - Für Fortgeschrittene: Rhetorische Fragen

5.1. Was ist eine rhetorische Frage?

5.2. Wie wird eine rhetorische Frage gebildet?

Die Schüler:innen

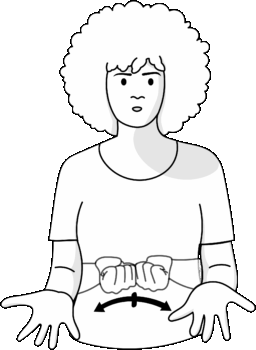

- wissen, was Verneinung bedeutet.

- kennen verschiedene sprachliche Mittel der DSGS, um eine Verneinung auszudrücken. Dazu gehören Verneinungsgebärden, die Verneinung mit nicht-manuellen Mitteln sowie die Verneinung von Modalverben.

- wissen, dass sprachliche Mittel zur Verneinung in informellen und formellen Kontexten unterschiedlich akzeptiert sein können.

Neben dem Terminus Verneinung kann auch der Terminus Negation verwendet werden.

Die Schüler:innen

- wissen, was Singular und Plural bedeutet.

- kennen verschiedene sprachliche Mittel in der DSGS, um den Plural von Dingen und Lebewesen auszudrücken. Dazu gehört die Veränderung von Gebärden für Dinge und Lebewesen, die Verwendung von Mengenangaben mit Zahl- und Mengengebärden sowie Proformen, Zeigegebärden und die Veränderung von Richtungsverben.

- Singular und Plural

- Veränderung einer Gebärde für ein Ding oder ein Lebewesen

- Mengenangaben

3.1. Mengenangaben mit Zahlgebärden

3.2. Mengenangaben mit Mengengebärden

3.3. Mengenangaben mit Proformen - Zeigegebärden für mehrere Lebewesen oder Dinge

- Veränderung von Richtungsverben

Es gibt verschiedene Fachbegriffe für Richtungsverben. Dazu gehört z.B. übereinstimmende Verben oder Kongruenzverben.

Die Schüler:innen

- kennen verschiedene Zeitstufen (Gegenwart, Vergangenheit, Zukunft) und verstehen, dass Zeitstufen vom Zeitpunkt der gebärdenden Person oder vom Zeitpunkt eines bestimmten Ereignisses bzw. Sachverhalts aus betrachtet werden können.

- kennen verschiedene sprachliche Mittel der DSGS, um Zeitstufen und Zeitverhältnisse auszudrücken. Dazu gehört die Verwendung von Zeitlinien und von Zeitangaben.

- Die drei Zeitstufen: Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft

- Zeitlinien

2.1. Die sagittale Zeitlinie

Sagittale Zeitlinie vom Zeitpunkt der gebärdenden Person aus

Sagittale Zeitlinie mit festgelegtem Zeitpunkt

2.2. Die horizontale Zeitlinie - Einen Zeitpunkt auf einer Zeitlinie festlegen

3.1. Mit der Hand auf einen Punkt zeigen

3.2. Eine Boje setzen

3.3. Eine Gebärde platzieren - Zeitangaben

4.1. Position von Zeitangaben im Text oder Satz

4.2. Zeitangaben auf einer Zeitlinie

4.3. Zeitangaben ohne Zeitlinie

4.4. Zeitangaben mit Zahleninkorporation - Für Fortgeschrittene

5.1. Zeitlinien in Zeitabschnitte einteilen

5.2. Die Dauer eines Ereignisses auf einer Zeitlinie anzeigen

5.3. Weitere Zeitlinien und Zeitebenen

Die Abgeschlossenheit einer Handlung wird z. B. mit den Gebärden FERTIG oder SCHON ausgedrückt. Dies wird unter dem Thema Aspekt behandelt.

Die Schüler:innen

- kennen verschiedene sprachliche Mittel der DSGS, um sich auf Dinge, Menschen oder Tiere zu beziehen. Dazu gehört die Verwendung von lexikalischen Gebärden und Zeigegebärden, von Verortungen im Gebärdenraum sowie Kombinationen von Rollenübernahme und Darstellungen von Situationen mit Proformen.

- Referenz – Sich auf Dinge und Lebewesen beziehen

- Lexikalische Gebärde

- Zeigegebärden

3.1. Zeigen auf anwesende Dinge und Lebewesen

3.2. Zeigen auf nicht anwesende Dinge und Lebewesen - Lexikalische Gebärde und ein Ort im Gebärdenraum

4.1. Lexikalische Gebärde und Zeigen auf anwesende Dinge und Lebewesen

4.2. Lexikalische Gebärde und Zeigen auf nicht anwesende Dinge und Lebewesen - Lexikalische Gebärde und Rollenübernahme

- Lexikalische Gebärde und Darstellung einer Situation

- Nur Rollenübernahme und Darstellung einer Situation

Referenz ist der linguistische Fachbegriff für die Beziehung zwischen einem sprachlichen Zeichen (Symbol) und dem mit einem Ausdruck Bezeichneten (Referenten) bzw. der Vorstellung von diesem.

Zeigegebärden für Personen werden auch als Personalpronomen bezeichnet.

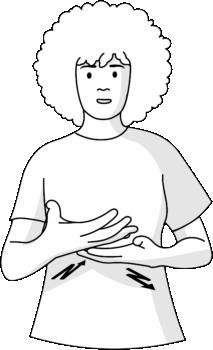

Die Schüler:innen

- kennen verschiedene sprachliche Mittel in der DSGS, um Tätigkeiten von Menschen, Tieren oder Gegenständen auszudrücken. Dazu gehört die Verwendung von lexikalischen Gebärden, die Rollenübernahme und die Darstellung von Situationen mit Proformen.

- Tätigkeiten ausdrücken

- Eine Tätigkeit mit einer lexikalischen Gebärde ausdrücken

- Eine Tätigkeit aus der Perspektive einer Figur ausdrücken: Rollenübernahme

- Eine Tätigkeit aus der Perspektive eines Beobachters ausdrücken: Eine Situation darstellen

- Proform

5.1. Proformen, die für Personen stehen

5.2. Proformen, die für Tiere stehen

5.3. Proformen, die für Gegenstände stehen - Kombinationen

6.1. Kombination von lexikalischen Gebärden und einer Rollenübernahme

6.2. Kombination einer Rollenübernahme und einer Darstellung einer Situation

Es gibt verschiedene Fachbegriffe für Rollenübernahme. Dazu gehören z.B. Rollenwechsel und Constructed Action. Manipulatoren betrachten wir als eine Form der Rollenübernahme.

Für den Ausdruck Eine Situation darstellen wird auch der Begriff abbildende Gebärden verwendet.

Ein anderer Fachbegriff für Proform ist z.B. Klassifikator oder Substitutor.

In Frankreich haben sich an Schulen bereits die Termini transfert personnell (für Rollenübernahme) und transfert situationnel (für Eine Situation darstellen) etabliert. Deshalb wurden diese für LSF beibehalten.

Die Schüler:innen

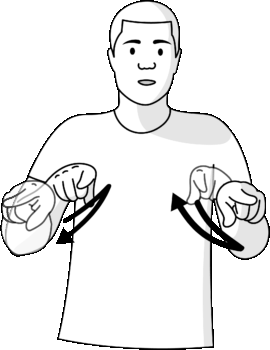

- wissen, was Aspekt bedeutet und können drei Arten von Aspekt unterscheiden (abgeschlossen, andauernd und wiederholt).

- kennen verschiedene sprachliche Mittel der DSGS, um diese drei Arten von Aspekt auszudrücken. Dazu gehören aspektuelle Gebärden, Veränderungen des Verbs und nicht-manuelle Mittel.

- Aspekt – Der zeitliche Verlauf einer Handlung oder eines Zustands

- Die Handlung oder der Zustand ist abgeschlossen.

2.1. FERTIG

2.2. SCHON

2.3. Nicht-manuelle Mittel - Die Handlung oder der Zustand dauert an.

3.1. Veränderung des Verbs

3.2. NOCH

3.3. Nicht-manuelle Mittel - Die Handlung oder der Zustand wird wiederholt.

4.1. Wiederholung des Verbs

4.2. Aspektuelle Gebärden und Angaben zur Häufigkeit der Wiederholung

4.3. Nicht-manuelle Mittel

In diesem Kapitel wird der zeitliche Aspekt behandelt. In der Gebärdensprachlinguistik werden verschiedene Arten von zeitlichen Aspekten diskutiert. Es wurden drei der häufig verwendeten Arten von Aspekt für dieses Kapitel ausgewählt:

Perfektiver Aspekt: Die Handlung ist abgeschlossen,

Durativer Aspekt: Die Handlung dauert an,

Iterativer Aspekt: Die Handlung wird wiederholt.

Die Schüler:innen

- wissen, dass Gesprächspartner in Gesprächen unterschiedliche Rollen übernehmen können (gebärdende Person, Zuschauer) und den Gesprächsablauf miteinander organisieren.

- kennen unterschiedliche sprachliche Mittel, um ein Gespräch in DSGS zu beginnen, den Wechsel von Gesprächsbeiträgen (Turns) zu organisieren und ein Gespräch zu beenden.

- Ein Gespräch führen

- Ein Gespräch beginnen

- Sich im Gespräch abwechseln

3.1. Den Gesprächsbeitrag behalten

3.2. Den Gesprächsbeitrag abgeben

3.3. Den Gesprächsbeitrag übernehmen

3.4. Aktiv zuschauen

3.5. Gesprächsbeiträge überlappen sich - Ein Gespräch beenden

Ein Gesprächsbeitrag wird auch Turn bezeichnet. Für den Wechsel von Turns wird auch linguistisch Turn Taking verwendet.